Q26 セキュリティ上必要となる雇用関係上の措置と誓約書の取得

企業は、従業員がサイバーセキュリティ上の事故を発生させる事態を未然に防止し、また、こうした事態が発生した場合に適切な対応をとるために、雇用関係上どのような措置を講じておくべきか。

タグ:労働基準法、労働組合法、労働契約法、民法、個情法、不正競争防止法、従業員、就業規則、誓約書、秘密保持義務、懲戒処分

1.概要

サイバーセキュリティの観点から遵守すべき事項について、明確な服務規律の定めを設けて周知徹底を図ることが望ましい。重要になるのが、就業規則上の規定の整備である。特に、企業が従業員に対して懲戒処分を行うに当たっては、あらかじめ就業規則上の懲戒の種別及び事由を定めておくことなどが必要となる。

また、従業員が在職中及び退職後に負う秘密保持義務を明確化することや、サイバーセキュリティに関する法令上の義務を履行するため、情報資産の守秘に関する誓約書を従業員から取得することも必要となる。誓約書の対象となる情報の範囲は具体的に特定するべきであり、誓約書の取得時期は、プロジェクトへの参加時など、具体的に企業秘密に接する時期がより適切であるといえる。

2.解説

(1)就業規則上の規定の整備

ア 考え方

企業が従業員との関係でサイバーセキュリティ体制を確立する上では、サイバーセキュリティをめぐる企業と従業員との関係を明確にしておくことが重要である。このような体制の構築は、労働法制に適合した形で行われる必要があるが、その際、特に就業規則を適切な形で作成することが重要になる。

イ 従業員との関係において構築すべきサイバーセキュリティ体制

企業がサイバーセキュリティを確保する観点から、従業員との関係において講じておくべき措置としては、まず、従業員が職務遂行に当たってサイバーセキュリティの観点から遵守すべき事項を、従業員の服務上の義務(服務規律)としてあらかじめ定めておくことが挙げられる。こうした事項の遵守は、個別の業務命令等によってもある程度対応は可能であるが、サイバーセキュリティ体制を確立するという観点からは、明確な服務規律の定めを設けて周知徹底を図ることが望ましい。

また、こうした服務上の義務の履行を確実なものとするためには、従業員が義務に違反し、サイバーセキュリティ上の問題を生じさせた(あるいはそのおそれがある)場合には事実関係を確認し、違反の事実が確認された場合には迅速に是正するとともに、必要に応じて従業員に対して懲戒処分等の制裁を課すことが可能な体制を整えておくことが重要である。こうした観点からも、事実関係の調査や懲戒処分との関係で、あらかじめ関連する規定を整備しておくことが必要になる。

以上のようなサイバーセキュリティ体制の構築に当たって、特に重要になるのが、就業規則上の規定の整備である。

ウ サイバーセキュリティとの関係での就業規則の意義及び運用上の留意点

(ア)就業規則の意義

適法に作成、運用される就業規則には、サイバーセキュリティの観点からは、次に挙げるような意義が認められる。

第1に、就業規則には、①その内容が合理的であることと、②従業員に対して周知させる手続が取られていることを要件として、当該就業規則の適用を受ける労働者の労働契約内容を定める効力が認められる(労働契約法第7条)。

なお、上記の2要件のうち②周知については、問題となる従業員(労働者)が所属する事業場において周知がなされている必要がある。また、この場面での周知は労働基準法第106条に基づく就業規則等の周知義務1と異なり、従業員が就業規則の内容を知り得る状態にあれば、その方法は問われないというのが通説的理解であるが、同条による周知義務が課せられている以上、企業としては同条所定の方法による周知を行うべきである。

したがって、企業がサイバーセキュリティの観点から、在職中の秘密保持義務など、従業員が遵守すべき事項を就業規則に定めてこれを従業員に周知させた場合、その内容がサイバーセキュリティ確保の手段として合理的なものである限り、これを遵守すべき従業員の義務の存在が認められ、従業員に遵守を求める使用者の対応は法的根拠を伴ったものとなる(ただし、秘密保持義務については、後記(2)も参照)。

第2に、判例2によれば、企業が従業員に対して懲戒処分を行うためには、就業規則上の懲戒の種別及び事由を定めておくことが必要である。したがって、サイバーセキュリティ上の問題を生じさせた従業員に対し、制裁として懲戒処分を課すに当たっては、あらかじめ就業規則上の根拠規定の整備が不可欠となる。ただし、実際に懲戒処分を行うに当たっては、就業規則所定の懲戒処分事由への該当性、懲戒権濫用の有無などが問題になる(Q31参照)。

さらに、サイバーセキュリティに関する規程は、①基本方針(ポリシー)、②対策基準(スタンダード)、③実施手順(プロシージャ―)の3階層構造で体系的に整備されることが一般的であるとされている3が、サイバーセキュリティに関する規程のうち、どの範囲を就業規則上遵守すべきものとするかについて、検討が必要となる。すなわち、サイバーセキュリティに関する規程は柔軟に変更していく必要性があるが、就業規則の対象とした場合には不利益変更などの問題(労働契約法第9条)が生じてしまうことからすると、上記③のうち従業員に対して遵守を求める事項のみを対象とするなど、対象範囲が適切となるような検討が必要である。

(イ)運用上の留意点

こうした就業規則規定の違反に対して現実に懲戒処分を行う場面としては、サイバーセキュリティ上のルール違反によりインシデントが発生した場合と、単にルール違反が生じている段階で処分を行う場合が考えられるが、このうち事前のインシデント予防策として懲戒処分を行う後者の場合、懲戒処分事由(ルール違反行為)の重大さの評価は、一般的にいえば具体的なインシデントが生じた場合に比して低いものとなる。

このため、適法・有効な懲戒処分を行うという観点(主として懲戒権濫用の成否が問題となる)からは、処分内容の選択や処分に至る過程において留意が必要となる。懲戒処分を課すことの可否や、どの程度重い処分までが許容されるかは、ルール違反がインシデントを惹起する蓋然性、想定されるインシデントの重大性、従業員の職種・地位(サイバーセキュリティに対して特に高い意識が求められるものかどうか)、平素におけるルールの周知・徹底のあり方、過去における同種事案への対応事例など、当該事案における様々な事情に左右される。実務上の指針となる公刊裁判例は必ずしも多くないが、基本的には、発見されたルール違反に対し、懲戒処分事由に該当する行為である点を指摘しつつ注意を与えて是正を促した上で、なお従業員の態度が改まらずに違反が繰り返される場合に、比較的軽い処分を行うことは許容され得るものと考えておくべきであろう。

(2)守秘に関する誓約書の取得

ア 誓約書を取得する意義

(ア)在職中、退職後の秘密保持義務の明確化

労働契約は、賃貸借契約等と同様に継続的性格を有することから労使双方の信頼関係が重視される。そのため、労使はともに相手方の利益を不当に侵害しないことが求められる(労働契約法第3条第4項、民法第1条第2項)。

このことから、従業員は、仮に労働契約において特別に定めがなくても、企業秘密を保持する義務を負うと考えられている。しかし、責任の範囲などが必ずしも明確とはいえないことから、契約上の特約又は就業規則上の条項によって秘密保持を定めておくことが有効であると考えられている。もっとも、就業規則に秘密保持に関する規定があっても、抽象的な規定に留まらざるを得ないため、どの程度の義務を負うかが明確でないという点が問題となりうる。そこで、義務の内容を具体化する観点からも、誓約書を取得することには意味がある。従業員としても自らの負う秘密保持義務の内容を明確に知ることになるため、予測可能性が高まり、注意喚起的な効果も認めることができる。

加えて、退職後には、営業秘密としての保護がある場合など、法律上の保護がある場合を除き、原則として在職中負っていた労働契約の信義則上の秘密保持義務が退職により消滅すると考えられるので、退職後も秘密保持義務を課す誓約書を取得しておくことが望ましい。

(イ)サイバーセキュリティの確保

守秘の対象となる情報資産が個人情報の含まれるデータベースであった場合、個人情報取扱事業者となる使用者側は、従業員が当該データベースを取り扱うにあたり、必要かつ適切な管理措置を行わなければならない(個情法第24条)。

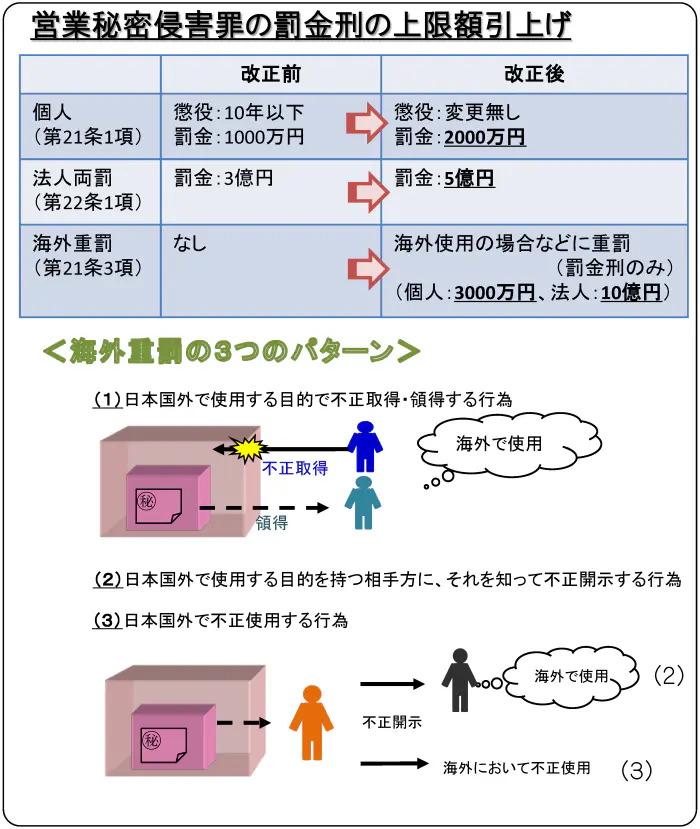

また、例えば情報資産が技術情報であり、当該情報資産につき、営業秘密として保護を受ける必要があるのであれば、当該情報資産を秘密として管理する必要がある(秘密管理性・不正競争防止法第2条第6項)。さらに、契約上も機密情報とされる情報の適切な管理が求められることがある。

こうしたサイバーセキュリティ関連法令の義務を履行するための方法の一つとして、従業員との間で秘密保持契約を締結し、又は誓約書を取得する方法が考えられる。

イ 誓約書を取得する際に考慮すべき事項

誓約書を取得する際に考慮すべきなのは、法令上要求されている情報資産の管理という目的の達成と、従業員に課される義務とのバランスをとることである4。

(ア)誓約書の対象情報

誓約書の対象となる情報については、情報資産の管理という観点から決定されるべきであるが、特に営業秘密として保護をする場合には対象を具体的に特定することが必要である5。また、従業員の予測可能性を高めるという観点からもできるだけ特定し具体化することが望ましいといえる。もっとも、守秘すべき必要性が乏しい情報を含めて広く誓約書を取得することは、後に誓約書の内容が争いになった場合、誓約書の有効性が否定されるおそれがあるため、望ましいとはいえない。例えば、従業員本人が当該職種における一般的な仕事の中で自然に身につけることができるスキルのような情報に制約を課すことができないとした裁判例6がある。

(イ)誓約書を取得する時期

誓約書を取得するタイミングとして、従業員の退職時、あるいは退職後に誓約書を取得することも考えられないわけではない。しかし、退職時あるいは退職後には従業員がこれに応じないことも少なくないと考えられる。また、入社時に徴収した誓約書では、抽象的な内容とならざるを得ないため、その有効性には限界がある(このような問題は、後から誓約書が有効か否かをめぐって争いになる)。そこで、義務を具体化するといった観点から、企業秘密に接する段階において守秘すべき情報を特定した上でかかる情報に関する守秘について合意する旨の誓約書を当該従業員から取得することなどが考えられよう。なお、従業員の退職後に競業避止義務、秘密保持義務を課す場合の留意点については、Q32~Q34を参照されたい。

ウ 従業員が誓約書への署名に応じない場合の措置

誓約書への署名については労働契約上使用者が有する業務命令権が及ぶとは考えられないため、業務命令の対象とすることはできない。したがって、従業員が署名を拒否したことを業務命令違反として懲戒処分を行うことはできない。また、誓約書に署名しないという行為が、企業秩序を侵しているとまでいえないため、この観点からも懲戒処分にはできない。 もっとも、誓約書を提出しない従業員をプロジェクトに参加させないことは、人事権の行使の範囲内にあたり認められる。誓約書を提出しない従業員に対しては、このような人事権の行使で対処することになろう。

エ 誓約書に違反した場合の懲戒処分の可否

誓約書に違反したからといって、常に懲戒処分が有効とされるわけではないことに注意を要する。すなわち、上記(1)ウ(ア)で述べたとおり、懲戒処分を科すためには、就業規則に列挙された懲戒事由に該当し、かつ、懲戒権濫用(労働契約法第15条)に該当しないことが必要である。

3.参考資料(法令・ガイドラインなど)

本文中に記載のとおり

4.裁判例

本文中に記載したもののほか、

- 奈良地判昭和45年10月23日判時624号78頁

- 大阪高判昭和53年10月27日労判314号65頁

- 東京地判平成15年10月17日労経速1861号14頁

- 東京高判平成29年3月21日判タ1443号80頁